【昊阅读】2017年3月Nature Genetics杂志精选文章一览

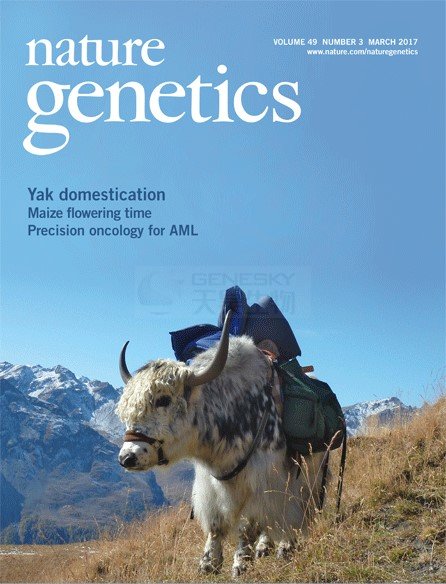

封面中所示:一头蒙古牦牛。

【1】封面故事:全基因组测序解析蒙古牦牛进化杂交和特征

doi:10.1038/ng.3775

牦牛适应高海拔地区的能力令人惊叹,它也是亚洲山区经济中的重要一环。在低海拔地区,人们通常将牦牛与家养牛杂交,从而将牦牛的耐寒性与家养牛的产仔能力结合起来。然而,杂交后代的雄性是不育的,因此无法建立稳定的杂交种群。但是通过对杂种雌性牦牛与野生雄牦牛多代回交的方法,可以破除这种限制,达到基因渗入的结果。本研究中,研究者使用高密度SNP基因分型和全基因组测序推断了76只蒙古牦牛基因组中的牛单倍型。经过了至少1500年的不停歇的基因组混合杂交,这些牦牛从牛祖先那里遗传了约1.3%的基因组。这些原始基因组富集的基因组区域涉及神经系统发育及其功能,尤其是谷氨酸代谢和神经传递相关基因。他们还发现了一种与来自蒙古Turano牛的无角表型相关的新突变。这些研究结果表明,侵入性杂交有助于牦牛管理和育种的改善。

【2】胰腺癌患者自身转移灶中已知的驱动基因突变异质性较低

doi:10.1038/ng.3764

存在于天然转移灶(未经治疗即发生的转移)中的驱动基因突变异质性程度 -在很大程度上是未知的。为了探索这个问题,研究者对4例胰腺癌患者的26个转移燥进行了60×深度的全基因组测序。结果发现,同一患者的每个转移性中都存在相同的已知驱动基因突变。肿瘤异质性则全部体现在未知或预测后功能未知的乘客基因突变。即使对于这些乘客突变,研究者的分析也表明,转移燥细胞之间的遗传相似性高于从正常组织随机取出的任何两个细胞的遗传相似性。同一患者转移燥已知驱动基因突变的一致性,对于未来靶向治疗在晚期阶段疾病治疗中的成功应用具有关键和令人鼓舞的影响。

【3】胰腺癌进展期间的表观基因组重编程将葡萄糖合成代谢与癌症的远端转移相关联

doi:10.1038/ng.3753

胰腺导管腺癌(PDAC)进展期间出现的异质性亚克隆癌细胞群,驱动了原发性肿瘤生长,区域扩散,远处转移和患者死亡。然而,这种转移的遗传学机制很大程度上反映了未治疗患者的原发性肿瘤和PDAC驱动突变,为所有亚克隆所共享。这提示了表观遗传过程可能参与转移的发生。本研究中,研究者报告了在远端转移的自然进化过程中染色质修饰的大规模重编程。这些变化涉及到了整个基因组中数千个大染色质区域,包括常染色质和H3K9修饰的异染色质。值得注意的是,这些远端转移燥共同进化出了对戊糖磷酸途径(oxPPP)的氧化分支依赖性,即oxPPP抑制可以选择性地逆转重编程染色质,恶性基因表达和肿瘤发生。这些研究结果提出了一种模型,即代谢 - 表观遗传过程的联合作用可能在远端转移进展期间被启动,用于增强致瘤性。

【4】全基因组关联分析识别新的血压关联位点

doi:10.1038/ng.3768

血压升高是全球心血管疾病的主要遗传风险因素。本研究报告了基于英国Biobank参与者血压(收缩压,舒张压,脉搏压)开展的基因关联研究结果。后续这些结果在其他队列中进行了独立样本验证,对于获得的107个独立关联基因座又进行了进一步反复验证。除了11个以前报告的血压关联位点,本研究报道了新的独立关联位点。结合一系列计算机功能分析和功能实验结果,该研究结果提示参与血压调节的新生物学途径(这些基因在血管组织中有表达),并确定了高血压的潜在治疗靶点。遗传风险评分模型的结果提出了一种精准医疗的可能途径:即通过早期生活方式干预抵消高血压风险遗传变异对未来心血管疾病风险的影响。

【5】NCF1基因区域的一个错义突变可能是SLE等自身免疫疾病的重要风险功能变异

doi:10.1038/ng.3782

系统性红斑狼疮(SLE)是一种以大量自身抗体和I型干扰素形成为特征的异质性自身免疫性疾病,遗传度很高。本研究报告了NCF1基因(编码吞噬细胞NADPH氧化酶NOX2的p47phox亚基)的一个错义突变(g.74779296G> A; p.Arg90His),可能是驱动GTF2IRD1-GTF2I区域中由免疫芯片定位的强SLE相关信号的潜在功能变异。GTF2IRD1-GTF2I区域位于基因组7q11.23,具有复杂的基因组结构。研究表明,p.Arg90His突变可导致活性氧(ROS)产生降低,增加SLE患病风险, 在亚洲人群的OR为3.47(Pmeta = 3.1E-104),欧洲美国人的 OR为2.61,非裔美国人的OR为2.02。同时,该位点也会增加其他自身免疫性疾病的患病风险,包括原发性Sjögren综合征(中国人群的OR = 2.45,欧洲美国人群的OR = 2.35)和类风湿性关节炎(韩国人群的OR = 1.65)。另外,NCF1的拷贝数减少和增加分别倾向于增加和降低SLE患病风险。该研究的意义在于提出了自身免疫性疾病中降低由NOX2衍生的ROS水平的致病作用。

【6】小鼠胚胎干细胞和神经祖细胞中的单链DNA可接触性概况

doi:10.1038/ng.3769

前期知识:ATAC-seq是运用测序手段研究转座酶可以接触的染色质位置的实验,即用测序的手段寻找基因组中染色质开放状态的区域。研究者基于高通量测序,开发了等位基因特异性的转座酶可接触染色质研究(ATAC-seq)技术平台,以期分析和绘制基因组中行驶活跃调节功能的DNA的概况。采用小鼠杂交F1代的样本,研究者发现常染色体上的单等位基因DNA可用性是普遍的,随发育过程不断发生,并由几种模式组成。遗传确定的可接触区域主要在在远端增强子富集,但是随机的单碱基可接触(RAMA)元件主要在启动子处富集,并且RAMA可能控制着单等位基因的mRNA表达。 RAMA元件的等位基因选择在细胞代之间是稳定的,并通过有丝分裂进行位置的标记。神经祖细胞中的RAMA元件在胚胎干细胞中是双等位基因可接触的,但预先标记有二价组蛋白的修饰,其中一个等位基因在分化过程中是沉默的。定量分析表明,大多数RAMA元素的等位基因选择是个随机过程;然而,高达30%的RAMA元素可能还是受调控和监管,而不是简单地随机机制。

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886